Woher kommt der neue Prof?- Ablauf einer Berufungskommission

Das Semester startet für die meisten Grundstudiumsstudierenden mit dem Zusammenstellen eines neuen Stundenplans. Oft entscheidet man sich für Vorlesungen bei Professoren, die man aus vorherigen Semestern kennt, Professoren, die beliebt sind, deren Vortragsstil einem persönlich hilft, besser zuzuhören oder für Vorlesungen, die gut in den individuellen Wochen- aber auch Studienplan passen.

Der Flexibilität sind hier allerdings klare Grenzen gesetzt, schließlich bauen viele Fächer aufeinander auf und es gibt eine Vielzahl an Fächern, die zum Pflichtstoff gehören, der in der staatlichen Pflichtfachprüfung abgefragt wird.

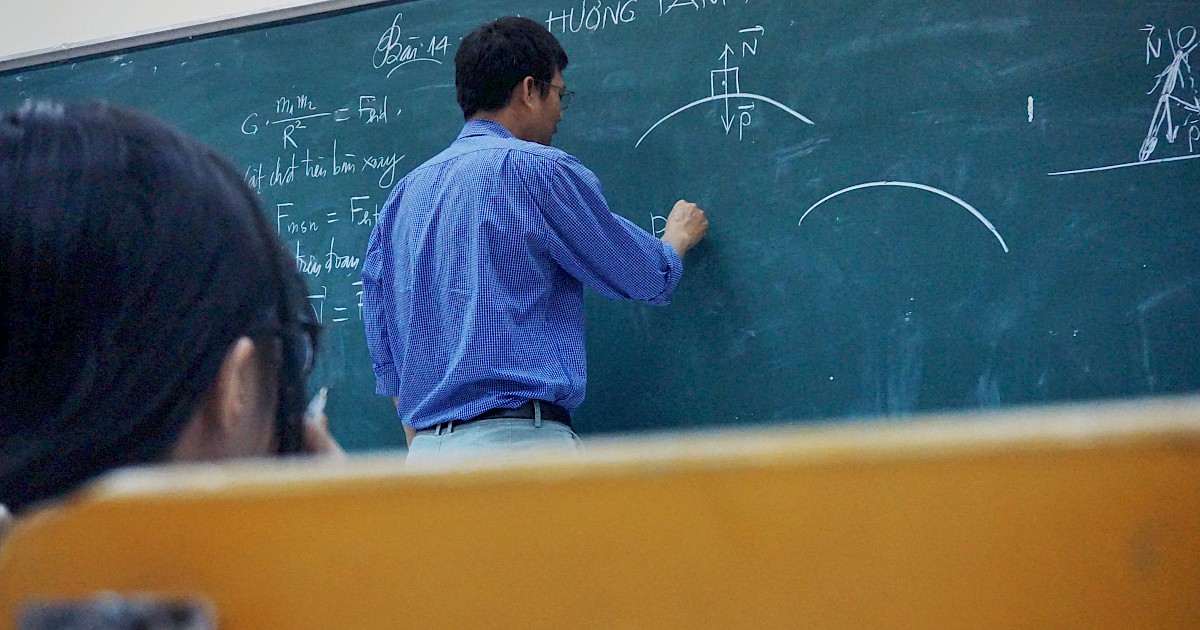

Immer wieder kommt es daher vor, dass in unserem Stundenplan Namen auftauchen, die wir nicht kennen. Neue Professoren. Doch woher kommen diese Professoren? Wie werden neue oder auslaufende Professuren besetzt und wie läuft der Prozess ab, bis ein Dozent vor uns im Hörsaal steht und sich uns vorstellt?

Zu diesem Thema haben wir Herrn Prof. Dr. Mansel, Direktor des Instituts für internationales und ausländisches Privatrecht an der Universität zu Köln befragt. Er selbst war mehrfach in Berufungskommissionen für das Zivilrecht an der Uni Köln, war oft Kommissionsvorsitzender, aber auch externes Mitglied bei Berufungskommissionen anderer Universitäten. Er wird uns den Ablauf einer Einberufung erklären.

Die Zusammensetzung einer Berufungskommission

Eine Berufungskommission kann unterschiedliche Zusammensetzungen haben, welche von der jeweiligen Fakultät entschieden wird. Wird eine Stelle im Zivilrecht besetzt, sind oft alle Professoren und Professorinnen des Zivilrechts, sowie jeweils ein Mitglied der strafrechtlichen und der öffentlichrechtlichen Professorengruppe dabei, manchmal ist es auch nur ein Teil der jeweiligen Fachgruppe.

Außerdem sind zusätzlich Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter, der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter und Studierende mit von der Partie. Oftmals wird zusätzlich ein Rektoratsbeauftragter entsandt, der als neutraler Beobachter das Berufungsverfahren verfolgt und dem Rektorat dann über die Einhaltung der Verfahrensregeln Bericht erstattet.. Grundsätzlich ist außerdem ein/e Gleichstellungsbeauftragte/r dabei, gibt es einen Bewerber mit Behinderung, nimmt außerdem die oder der Beauftragte/r für Menschen mit Behinderungen an der Berufungskommission teil.

Der Ablauf einer Berufungskommission

Der gesamte Prozess steht und fällt mit der Ausschreibung der Stelle. Diese legt schließlich das Profil fest, welchem der Bewerber entsprechen muss. Zunächst beschließt die Fakultät, ob eine Stelle neu ausgeschrieben wird und wenn ja, zu welchen Modalitäten. Dies muss durch das Rektorat bestätigt werden. Dann wird die Stelle ausgeschrieben und Bewerbungen können eingesandt werden.

In der Regel gibt es im Anschluss drei bis vier Sitzungen der Berufungskommission.

1. Sitzung:

In der ersten Sitzung erhalten alle Mitglieder eine tabellarische Aufstellung der eingegangenen Bewerbungen mit wichtigen Daten der Bewerber, etwa beruflicher Werdegang, Forschungsbereiche und Examensnoten. Es wird dann diskutiert, welche dieser Bewerber ins Profil passen und innerhalb der Kommission aufgeteilt, wer für die folgende Sitzung über welchen Bewerber berichtet. Der auszuarbeitende Bericht befasst sich dann unter anderem mit Forschungs- und Lehrschwerpunkten der Person.

2. Sitzung:

Alsbald wird eine zweite Sitzung einberufen, in welcher die Berichterstatter die ihnen zugeteilten Kandidaten vorstellen. Es wird so versucht, sich ein umfassendes Bild von der Lehrperson zu machen. Hierzu können auch die studentischen Mitglieder beitragen, indem sie an den (ehemaligen) Universitäten der Bewerber nachfragen. Eindrücke anderer Studierender und Berichte von Fachschaften komplettieren den Eindruck um rhetorische Fähigkeiten und Verhalten in der Vorlesung. Auf Grundlage dieser Eindrücke wird sodann eine Reihung bestimmt. Regelmäßig bildet man dann drei „Körbe“:

A= Soll zum Vortrag eingeladen werden

B= Einladung ist diskutabel

C= Bewerber passt nicht in das Profil der ausgeschriebenen Stelle.

In einer zweiten Runde wird dann eingehend über die Bewerbungen diskutiert. Gegen Ende der zweiten Sitzung bleiben meist sechs Kandidaten übrig, welche zu einem Vortrag eingeladen werden.

Dies kann ein Vortrag wissenschaftlicher Art mit anschließender Diskussion sein, aber auch eine Vorlesung.

Handelt es sich um einen wissenschaftlichen Vortrag, so kann der Bewerber das Thema meist frei wählen, es ist jedoch ratsam, ein Thema auszusuchen, das zum geforderten Profil passt, um von Bewerbungsintelligenz zu zeugen und der Kommission umfassende Sachkompetenz in dem zu besetzenden Rechtsgebiet zu zeigen. Es gibt hierfür regelmäßig mindestens drei Wochen Vorbereitungszeit.

3. Sitzung:

Es folgt die dritte Sitzung, in welcher die Kommission sich die Vorträge der Bewerber anhört und mit ihnen anschließend eine inhaltliche Diskussion führt. Hier wird außer der fachlichen Befähigung auch auf Vortragsstil und Vortragsstruktur geachtet. Die Vorträge sind meist öffentlich, sodass die Vertreter der Studierendenschaft oftmals durch weitere Studierende unterstützt werden, die ihren persönlichen Eindruck schildern können.

In der Diskussion mit der Kommission, in der zumeist viele Professoren der betroffenen Fachgruppe anwesend sind, versucht sich die Kommission ein genaues Bild von dem Bewerber/ der Bewerberin zu machen. Er muss die vertretenen Thesen argumentativ untermauern und seine Ansichten mit den Kommissionsmitgliedern diskutieren. Auch die Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiter stellen hier Fragen.

Oft wird dann dem Bewerber/ der Bewerberin in einem zweiten, nicht öffentlichen Gesprächsabschnitt die Gelegenheit gegeben, die eigenen Forschungs- und Lehrpläne für den Fall der Berufung an die einladende Fakultät vorzustellen.

Das Nachgespräch der Kommission findet entweder direkt im Anschluss an die Vorträge oder an einem vierten Termin statt. Hier wird die endgültige Reihung der Bewerber festgelegt.

Manche Fakultäten verlangen zusätzlich, externe Gutachter hinzuzuziehen, gegebenenfalls sogar welche, die die Reihung der Kommission nicht kennen- damit die Neutralität gewahrt wird.

Die endgültige Liste geht in die Fakultät, wo sie erneut diskutiert und im Anschluss verabschiedet wird, anschließend muss sie – je nach hochschulpolitischer Struktur – von Rektorat oder Senat abgesegnet werden.

Alsdann erfolgt die Berufung der Nummer Eins der Liste, diese geht nun in Verhandlungen mit der eigenen und der rufenden Fakultät. Verhandelt werden Punkte wie Gehalt, Bibliotheks- und Personaletat, Institutsgründungspläne, etc.

Nimmt der Listenerste den Ruf an, ist die Berufung beendet, ansonsten wird der Listenzweite berufen. Selten kommt es vor, dass zwei Bewerber pari passu sind- also auf gleichem Rang. Dann liegt die endgültige Entscheidung beim Rektor.

Die Rolle der Studierenden

Die studentischen Mitglieder spielen eine wichtige Rolle in den Berufungskommissionen. Zunächst sorgen sie dafür, dass sich die Kommission ein umfassendes Bild von den Bewerbern machen kann. Außerdem stimmen sie in der Kommission mit ab. Zwar gibt es in der Berufungskommission oft Konsens, es kann aber auch zu strittigen Verfahren kommen. Hier wird auf die Meinung der studentischen Mitglieder großen Wert gelegt, es wird nur selten gegen ihre Stimmen entschieden. Schließlich müssen diese Studenten mit den Lehrqualitäten der berufenen Person zufrieden sein.

Wie bringt man einen Bewerber dazu, dem Ruf zu folgen?

Manche Bewerber bewerben sich tatsächlich nur, um die Verhandlungsposition an der eigenen Universität zu stärken, diese muss dann schließlich auch in Verhandlungen mit dem Bewerber treten, sofern sie nicht an einem Weggang der Lehrkraft interessiert ist. Ansonsten entscheiden das Renommee der Fakultät und der Stelle, die Ausstattung, die Situation an der Heimatuni, aber auch die persönliche Situation, ob der Berufene den Ruf annimmt.

Was gelangt nach außen?

In der Regel gelangt sehr wenig nach außen. Das Berufungsverfahren ist ein Verwaltungsverfahren. Da gilt es, das Amtsgeheimnis zu wahren. Im Interesse der Bewerber und der Unabhängigkeit der Kommission ist alles vertraulich, was innerhalb der Kommission besprochen wird. Die Vorträge selbst sind allerdings regelmäßig öffentlich, ebenso die anschließende Fachdiskussion.

Wie ihr nun feststellen konntet, steckt hinter jedem neuen Gesicht an der Fakultät ein langwieriger Auswahlprozess, der oft mehrere Monate in Anspruch nimmt und für den Bewerber einige Herausforderungen geboten hat.

Ein Auswahlverfahren, in dem viele qualifizierte Bewerber aussortiert wurden. Deswegen solltet ihr auch neuen Professoren an eurer Uni die Chance geben, der- oder diejenige zu werden, nach dem/der ihr im kommenden Semester auf der Veranstaltungsliste sucht.

Bei Interesse, selbst an einer Berufungskommission teilzunehmen oder den Vorträgen beizuwohnen und eure Meinung zu äußern, könnt ihr euch mit euren Studierendenvertretern in Verbindung setzen. Vielen Dank an Herrn Prof. Mansel für den spannenden Einblick hinter die Kulissen der Professurenbesetzung.